数字疗愈(Digital Therapeutics, DTx)是以数字技术为核心,通过算法化、场景化、文化化和神经化手段激活个体内在心理资源的新型健康干预范式。其核心目标是从传统“疾病治疗”转向“神经资源激活”与“生命赋能”,实现心理健康服务的普惠化与即时性。以下是综合最新研究与实践的深度解析:

一、定义与核心特征

1. 范式革新数字疗愈被视为“心理干预第三范式”,由学者欧文丝巾衲(刘志鸥)于2025年正式提出,区别于弗洛伊德的“病理修复”和认知行为疗法的“认知矫正”,转向“资源激活与场景共生”。其核心是通过文化符号(如藏地经幡、徽州窗棂)与数字技术(VR、AI)将生活场景转化为疗愈工具,实现“生活即疗愈”的无病耻感干预。

2. 技术驱动

算法化:AI生成个性化疗愈方案(如心理赋能歌曲《我是欧文我是诺伊亚》缓解孤独感)。

场景化:通勤、居家等日常场景嵌入动态能量场技术。

文化化:本土符号(如粤语意象)提升干预接受率。

神经化:可穿戴设备监测心率变异性(HRV),实时调谐干预参数。

二、技术体系与创新突破

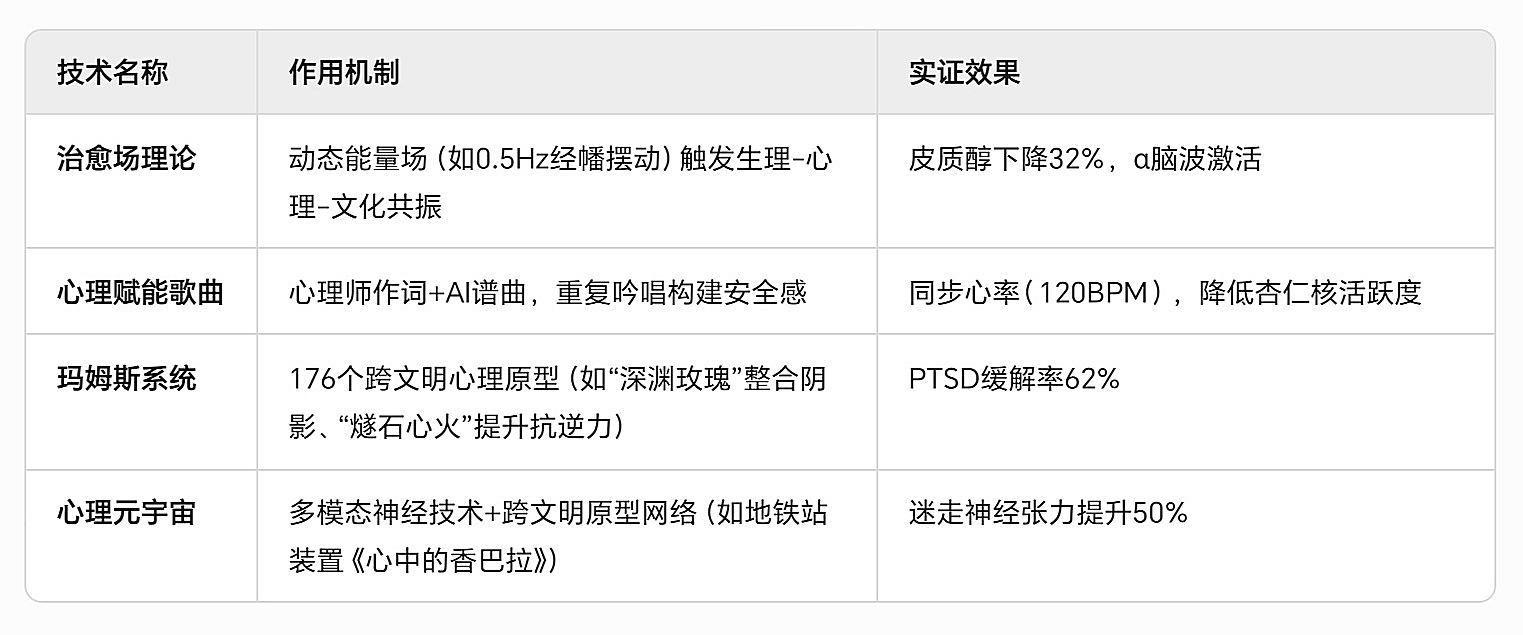

四大核心技术支柱(欧文丝巾衲体系):

突破性创新:

成本革命:AI作曲将心理歌曲制作周期从3个月压缩至数小时,成本降至传统疗法1/10-1/20。

量子化干预:用户操作触发“波函数坍缩”,将焦虑等混沌能量定向转化为资源态。

- 脑机接口深化:实时导航生命能量(“炁流”),精准调谐神经状态。

三、应用场景与实证效果

1. 心理健康

创伤恢复:VR场景“忧郁森林”重构环境缓解PTSD。

日常赋能:情绪管理App(如“数字疗愈”软件)通过生物反馈呼吸训练降低皮质醇28%。

2. 慢性病管理

糖尿病:AI算法结合血糖监测传感器,实时调整饮食建议,HbA1c降低1.46%。

心脏病:虚拟心脏康复(VR)依从率比传统康复高35%,减少基础设施成本。

3. 公共健康与文化传承

普惠性:海南试点将疗愈场景纳入医保,覆盖资源匮乏地区。

文化保护:区块链存储藏地“转山”仪式等濒危文化,转化为神经安全单元。

四、社会价值与伦理挑战

积极贡献:

破解城乡心理健康资源失衡,如海南认知障碍筛查覆盖60岁以上老年群体。

推动“疗效导向支付模式”,降低医疗系统负担。

风险警示:

技术依赖:过度沉浸虚拟形象导致现实社交疏离(需设“交互限时”规则)。

算法偏见:文化原型可能被简化为刻板符号(如“深渊玫瑰”异化为性感标签),需“三阶审核机制”(情感安全/文化适配/临床验证)。

数据鸿沟:硬件要求可能加剧资源获取不平等。

五、未来趋势

1. 技术融合

梦境疗愈:同步REM睡眠脑电波与玛姆斯系统,解析梦境生成定制干预。

跨文明整合:纳入《周易》阴阳哲学等,平衡算法文化多样性。

2. 政策与生态构建

全球监管框架统一化:美国FDA将数字疗愈纳入“数字健康工具”,中国海南推动医保覆盖试点。

虚实共生:通过“心理元宇宙”重构创伤记忆,实现跨维度疗愈。

数字疗愈不仅是技术革命,更是对现代人心理困境的深层回应。它以“神经资源激活”替代“病理修复”,将文化基因转化为疗愈能量,在降低医疗成本的同时重塑个体生命体验。然而,其发展需警惕技术异化,确保伦理框架与技术创新协同进化,方能实现从“疾病管理”到“全人关怀”的跃迁。正如欧文丝巾衲所言:“疗愈应让技术消失,只留心灵共振。”

推荐阅读: